“食”刻检测,万家安心

筑牢食品安全线,为食品安全保驾护航。近年来,我国食品行业在经济的带动下迅速发展,食品质量安全问题也受到了广大的关注。来自扬州大学食品科学与工程学院的“食”刻安心志愿队,以增强广大消费者食品安全意识为宗旨,在暑期“三下乡”期间号召更多的人民群众参与到食品安全监督管理中,维护自身权益,共同打造食品安全的良好生活环境。

(图为5月13日,“食”刻安心志愿队在扬子津党史文化开展党建活动)

5月13日,团队为了更有效地开展社会实践活动,进行了前期走访调研。通过调研,团队成员发现老年人和儿童获取食品安全知识的途径较少,相关书籍虽可靠但因专业性过强、趣味性不足,从而导致老幼群体不能很好地理解其中的意思。因此,团队拟定开展诸多食品安全宣讲活动,用更通俗易懂的方式带领老年人和儿童学习食品安全知识。

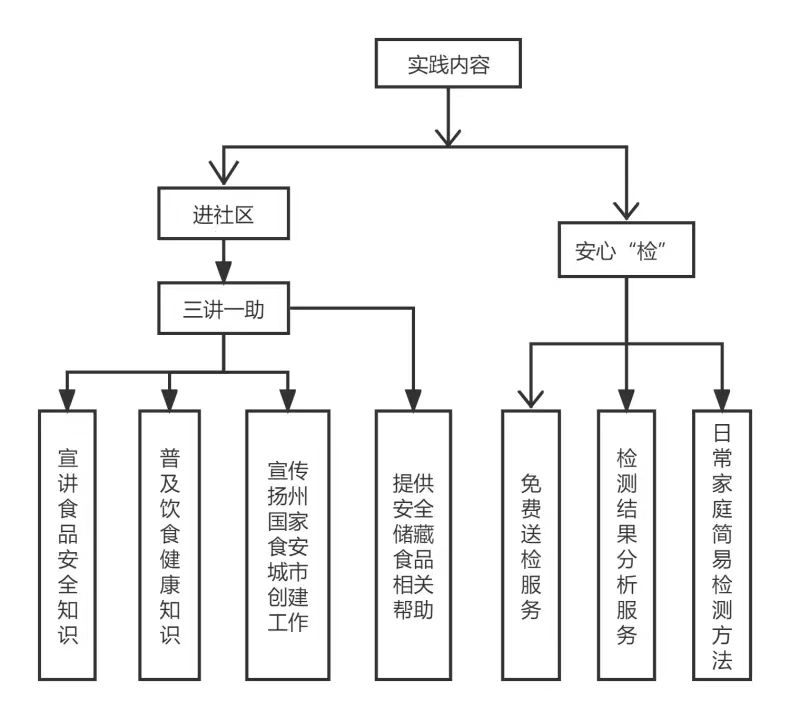

( “食”刻安心志愿队的“三讲一助”具体方案)

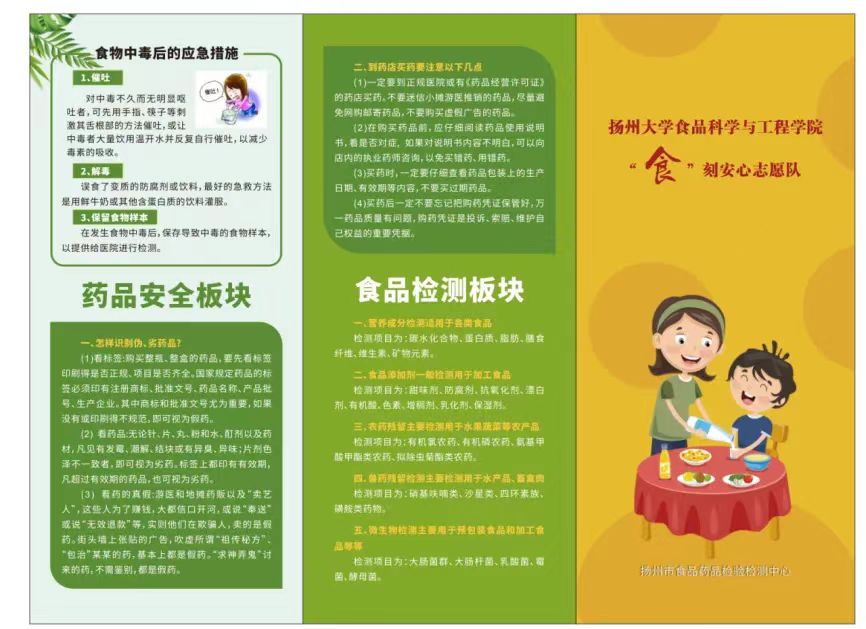

五月份,团队成员收集到老年人群体平时储藏食物的问题和生活中遇到的食品难题100余条,并安排成员向老人们个性化解答这些问题。之后,团队将这些问题和解答进行收集整理,细分为食品安全、药品安全和食品检测三大板块,并配上通俗易懂的漫画图片,制作成宣传手册以便传阅。

(“食”刻安心志愿队制作的宣传手册具体内容)

“食”刻安心志愿队聚焦扬州市食品质量安全问题,将理论与实践相结合,把“三讲一助”带入社区和市场,面向老年人、儿童等弱势群体开展食品安全知识普及和食品检测活动,让辖区居民更直接地了解和掌握日常食品安全方面的知识,增强居民食品安全的防范意识和自我保护能力,规避疾病隐患。

(徐艺 徐文杰)

智能化垃圾处理,化垃圾为原料

“一人的垃圾,另一人的宝藏。”将垃圾变废为宝的理念日益被认同。7月3日,食品科学与工程学院的真“酶”好实践团队来到了南京栖霞区两网融合展示馆,了解了智能化垃圾分类和垃圾回收利用。

该展示馆由南京志达环保科技有限公司建立,在与展馆负责人的交谈中,团队了解到了许多智能化垃圾处理的流程和相关装置。垃圾处理智能化不仅可以更高效率地处理垃圾,减少垃圾对环境的负面影响,还可以在投递垃圾时引导用户正确垃圾分类,帮助城市和社区做出更加科学、可持续的垃圾管理策略。

展馆负责人表示,尽管听起来令人难以置信,但现如今的垃圾回收利用技术已经可以将废品转化为原料,制造我们日常生活用品,甚至将塑料瓶转化为原料制成衣物。

通过此次参观,实践团队成员对智能化垃圾分类和垃圾回收利用有了更深刻的认识与理解,特别是对于厨余垃圾在回收利用中潜力巨大的认识。实践团队的调研方向和目标将聚焦于如何实现厨余垃圾转化为生物柴油的规模化以及更高效的厨余垃圾回收利用。

(图为7月3日,真“酶”好实践团队参观南京市栖霞区两网融合展示馆,刘轩卓供图)

(刘苏雅 马泽阳)

抽样调查,护航食品安全——“食”过“烃”迁实践团队开展食品安全研学活动

为了让广大消费者了解油炸食品的安全性,7月2日,食品科学与工程学院的“食”过“烃”迁实践团队开展食品安全研学活动,对学校周边油炸食品进行了随机抽样检测,通过检测油炸食品多环芳烃含量来判断其安全系数。

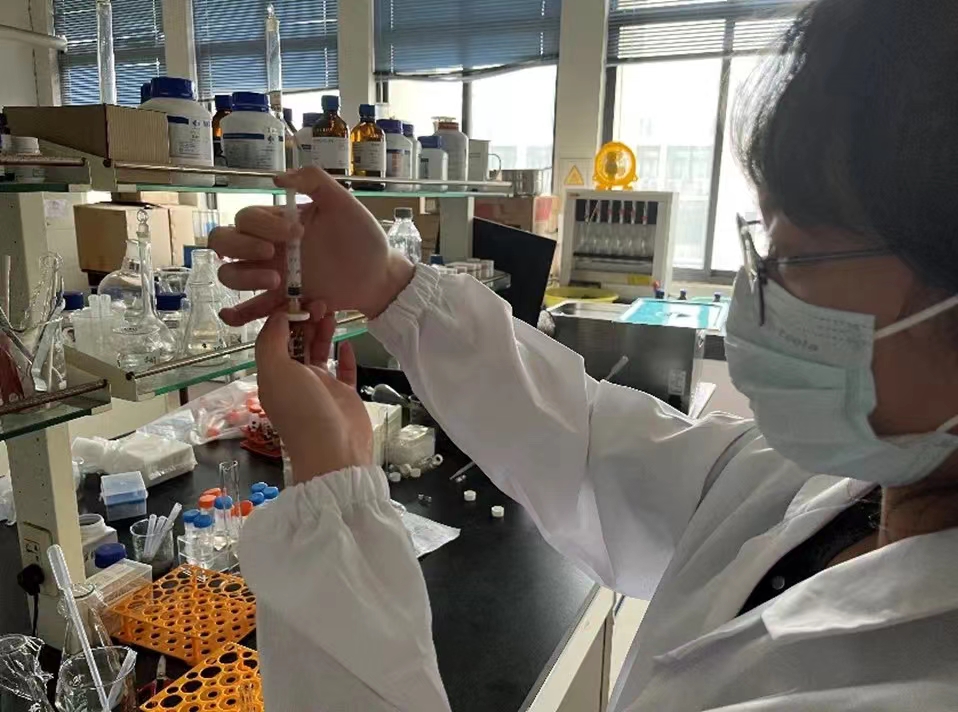

日前,“食”过“烃”迁实践团队队员分别前往扬州大学扬子津校区附近的顺达广场、万达广场及汇金谷,对多家油炸食品店铺售卖的炸鸡排等食品进行采样,并且调查油炸食品所用油的品牌及油炸程度等问题。返回实验室后,实践团队队员对已经采样的样品进行研磨,待样品完全粉碎,进行多环芳烃的固相萃取,最后制样装瓶,进行液相操作,等待检测结果以便进一步开展油炸食品中多环芳烃含量的研究学习。

(图为7月2日,食品科学与工程学院“食”过“烃”迁实践团队在实验室检测样本 王志远供图)

(王志远)

“预制”未来 “医食”无忧

7月4日,食品科学与工程“预制”未来、“医食”无忧团队进行第二次乡村调研走访,依托农业发展的情况和乡村振兴的实行,他们本次选择的是盐城市大丰区的三龙镇。

据该乡镇负责人介绍,三龙镇积极促进项目建设,投资2.5亿元建设食品加工园区,有很好的食品加工产业发展基础,这也正释放出强烈的发展预制菜产业信号。此外,三龙镇成功申报“大丰梭子蟹”“大丰螃蜞”国家地理标志证明商标,并且新发展水稻制种高达1.8万亩,可以为预制菜制作提供很好的原材料,是“预制菜带动乡村振兴”发展的重要环节。

随后,团队成员走进田地,与当地农民进行了深入的交流。通过交流,团队成员发现被访问的农民存在着一个普遍的问题——对预制菜了解很少。许多农民表示,“预制菜?听都没听过。”“这是工厂里造出来的吧,肯定没我们自己种的菜来的安心。”“从不关心这些,这辈子把田种好就行咯。”

(7月4日“预制”未来、“医食”无忧实践团队在三龙镇)

这种情况在团队第一次走访大桥镇时就存在,团队负责人孙雨欣表示:“两次走访虽然不能代表普遍现象,但是这也表明农村可能存在对预制菜不了解的共性问题。”与指导老师袁磊反映走访情况后,他建议团队成员可以二次走入乡村,为农民介绍预制菜,这也是为后期帮助农民与企业达成合作做铺垫。同时,袁磊老师也为团队提供了关于预制菜的材料,指导团队成员后续如何向农民讲解预制菜的技巧。

(7月4日“预制”未来、“医食”无忧实践团队听袁磊老师讲解预制菜 孙雨欣供图)

(孙雨欣 朱滢睿)

走进果蔬市场 摸索实践方向

为积极响应学校暑期社会实践号召,进一步增强专业能力,更好地将理论学习与实践相结合,食品科学与工程学院的刘冬琴通过当地的市场和网上寻找食品公司来查询食品行业相关信息,摸索自己感兴趣的实践方向。

随着国民生活水平的不断提高,对果蔬的消费持续攀升,现代人越来越注重生活品质和饮食的健康,因此优质的果蔬供不应求,果蔬市场一片大好。为了更好地了解果蔬工程,7月2日,刘冬琴同学前往鸿裕综合市场咨询商贩。不少果蔬商表示,目前普通果蔬存在大量滞销现象。果蔬生产成本不断上升,品质却在不断下降,虫害难控,农药化肥不得不大量使用,这也使耕地质量下降,环境遭到破坏,形成了恶性循环。果蔬商还表示他们一般凌晨就要来当地的果蔬市场采购,因为议价能力弱,水果进价就比较高,另外加上其他费用,利润很少。

(7月2日,食品科学与工程学院个人刘冬琴在鸿裕综合市场开展暑期社会实践活动)

刘冬琴同学还积极从网上寻找食品公司展开社会实践活动。目前联系的公司有惠州市鑫淼食品有限公司、深圳市中龙食品有限公司、深圳市川鸿香食品有限公司。刘冬琴同学表示,希望尽快得到这些公司的回复,获得实践学习机会。

(刘冬琴)

与痛风防治并行

近年来,我国生活水平的提高和人均寿命的延长使得人们对饮食安全和健康问题越来越关注。据了解,我国痛风的患病率为5.8%,并呈逐年上升趋势,尤其在年轻人中的发病率也在不断增加。这一现象已经不能被忽视,于是寻找缓解之道成为共同的追求。

为了更深入地了解痛风患者的症状和感受,扬州大学食品科学与工程学院的谢雨淇同学参加了“三下乡”与菌相食·养治并举防痛风党员社会实践团队。7月2日,在正式走访医院和社区之前,该实践团队在线上设立了关于痛风和高尿酸的调查问卷,并邀请团队成员一同参与讨论。同时,实践团队还精心制作了几百份相关知识传单,在开展了以“乡约盛夏,防止通风”为主题的会议上商讨了具体的实践分工。

此外,谢雨淇个人在闲暇时间通过阅读文献初步了解了痛风的成因和部分症状,并咨询了一位患有痛风的亲属关于他自身的感受。他表示,由于尿酸无法降低,导致每天经历两三次的痛风发作,伴随着痛风结石的产生,每次持续三五天,无法进食肉类,也不能饮酒,非常痛苦。这使得谢雨淇对探索痛风问题的渴望更加强烈。

谢雨淇同学表示,在本次暑期社会实践中,她将尽力抓住机会,充分了解痛风相关知识和缓解方法。以便帮助那些仍然受苦于痛风的人们改善不正确的生活习惯和饮食规律,让他们更好地了解和预防痛风的发生。

(7月3日,谢雨淇在观看有关于痛风的文件,谢雨淇供图)

(谢雨淇)

苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号 苏公网安备 32100302010246号

苏公网安备 32100302010246号